こんにちは!ヒカリです!今回は、ビジネスフレームワークであるPDCAサイクルについて解説します!

超重要な基本中の基本のフレームワークなので、しっかりと覚えていってくださいね。

PDCAサイクルとは

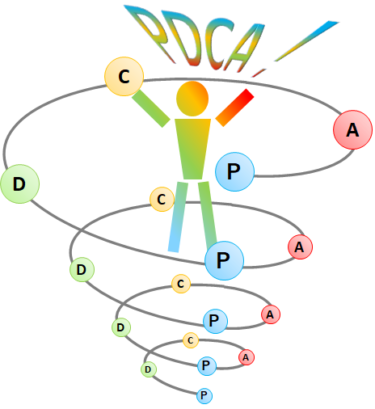

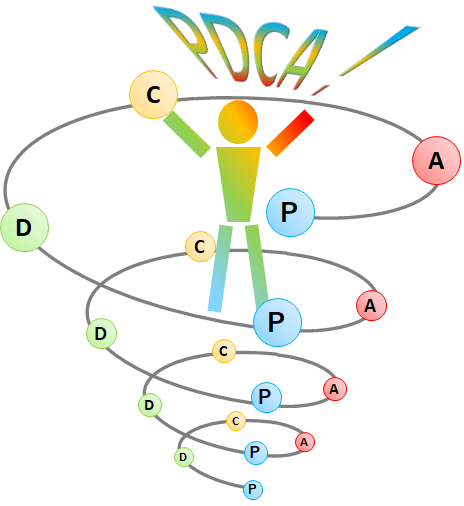

PDCAサイクルとは、Plan(計画)Do(実行)Check(評価)Action(改善)の4つの工程を「らせん状」に繰り返していき、品質や生産性の向上を図る手法のことを言います。

それでは、それぞれの工程がどんな役割を担っているのが見てみましょう。

Plan:計画

PDCAサイクルのPlanとは、業務計画をたてる工程です。その業務を遂行するにあたっての目標設定・課題・具体的にどう行動するかを考えていきます。

計画をたてる際のポイント!

- 目標を設定する。

- 目標と現実の差(ギャップ)を明確にする。

- ギャップを無くすための課題は何か考える。

- 課題の解決策を設定する。

- 具体的な行動を計画する。

Do:実行

PDCAサイクルのDoは、Planで作成した計画を、実行に移す工程となります。実行する中で、新たなる課題が発見できれば記録に残すようにします。

Doで重要なのは計画を確実に実行することです。問題が発生した場合は、速やかに問題解決を行わなければなりません。

Check:評価

PDCAサイクルのCheckは、Planに対するDoの進捗や達成率のギャップを分析して評価します。

ここでの評価は「うまくいっている」「良い調子だ」などの感覚的なものではなく、論理的な分析でなくてはなりません。

ココでのポイント!

PlanとDoのギャップは、数字などに置き換えて、わかりやすいものにする。

Action(改善)

PDCAサイクルのActionは、新たに発見された課題を解決すると同時に、PDCの経験を糧に自分の思考を、より良く改善していく工程です。

そしてこの「改善していく工程」は、次の新たなる「PDCA」の「P」につながります。

それを何度も繰り返すことで、改善の連鎖が発生して「PDCAサイクル」となるのです。

ココでのポイント!

課題の解決だけでなく、思考の改善も必要。

PDCAサイクルの具体例

今までの解説でわかったでしょうか?

わかりにくかったという方のためにPDCAサイクルの簡単な例をつくりました。

通勤経路のPDCAサイクル

P(計画)

出勤するために通勤経路を計画する。

右ルートは道が広いため、右ルートを通る計画にした。

D(実行)

実行したところ、右ルートは交通量が多く危険なことがわかった。

C(評価)

調べたところ、右ルートは左ルートの3倍、交通量が多いことがわかった。

A(改善)

Cでわかった情報をもとに、今度は左ルートを通るように改善する。

このとき、今後は交通量に対する事前確認も行うよう思考を改善する。

P(計画)

次は左ルートを通る計画をつくる。

D(実行)

実行したところ、左ルートは道が整備されていないことがわかり・・・

と、こんな感じで改善を積み重ねていくことをPDCAサイクルと呼ぶのです。

もうお分かりだと思いますが、PDCAサイクルは、私たちが日ごろから行っている何気ない選択や行動をフレームワーク化したものなのです。

PDCAサイクルのメリット/デメリット

次にメリットとデメリットを見ていきます。

メリットは安定的に継続した改善活動を行えることであり、デメリットは結果が出るまでに時間を必要とすることです。

PDSA・DCAP・OODAとの違いとは!?

似たような言葉にPDSA・DCAP・OODAがあります。

それぞれがどんな意味を持つのか見ていきましょう。

- PDSA・・・PDCAのC(評価)をS(学習)に変えたものです。

- DCAP・・・PDCAをD(実行)からスタートさせる考え方です。

- OODA・・・O(観察)O(判断)D(意思決定)A(検証)からくる考え方です。

最後に

今回は、PDCAサイクルについて解説しました。

PDCAサイクルは、私たちが無意識に行っている改善活動です。仕事に応用すれば長期的に安定した改善活動が行えます。

PDCAサイクルをまわして、どんどん仕事の質をあげていってください!