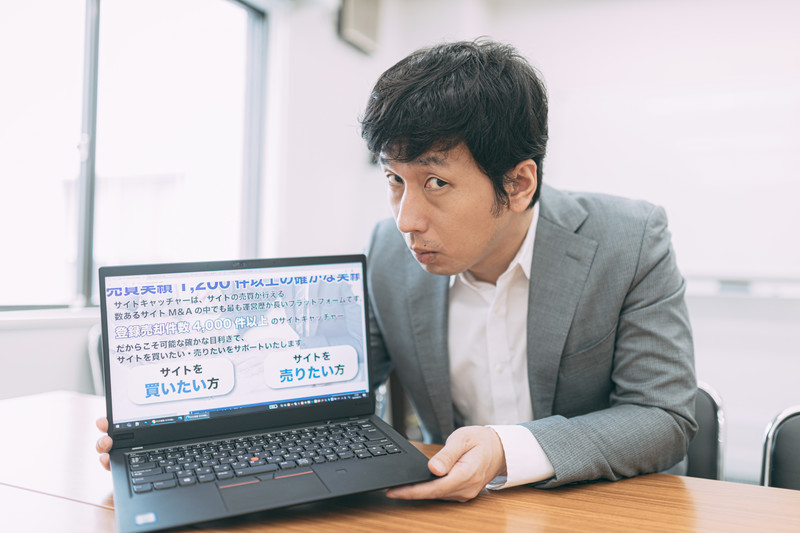

ナメリーヌ

ナメリーヌ ナメリーヌ

ナメリーヌあなたも、こんな経験ありませんか?

そして、迷った挙句いつも真ん中くらいの選択をする。

実はこの現象にはきちんとした心理効果が使われており、あなたも知らない間にある選択に誘導されているのです。

今回はこの心理効果、「ゴルディロックス効果(松竹梅の法則)」について説明します。

ゴルディロックス効果(松竹梅の法則)とは?

ゴルディロックス効果とは、選択肢が複数あるものから選択を行う際にグレード(価格)が一番高いものでもなく、グレード(価格)が一番低いものでもなく、その間の「ちょうど良い」ものを選んでしまう購買心理です。

名前の由来は、下記の「ゴルディロックスと3匹のくま」という童話が元になっています。

森に3匹のクマが住んでいました。それぞれ、小さなクマと、中くらいなクマと、大きなクマです。自分の体と同じ大きさのお皿、イス、ベッドを持っていた。ある朝、3匹は朝食のおかゆをお皿によそい、おかゆがさめるまで散歩にでかけた。ところがその留守に、1人の女の子(ゴルディロックス)がクマたちの家にやってくる。誰もいないので入ってみると、テーブルの上におかゆのお皿が置いてあった。大きなお皿のおかゆは「熱すぎる」。中くらいお皿のおかゆは「冷たすぎる」。小さなお皿のおかゆは「ちょうど良い」ので、全部食べてしまう。女の子は疲れていたのでイスに座ろうとした。大きなイスは「固すぎる」。中くらいのイスは「クッションが柔らかすぎる」。小さなイスは「ちょうど良い」ので座ったが、イスは壊れてしまった。眠たくなったので寝室に行ってみると3つのベッドがあった。大きなベッドは「頭が大きすぎる」。中くらいのは「足が高すぎる」。小さいのは「ちょうど良い」ので、そこで寝てしまう。その後、3匹のクマが戻って来て、小さなお皿のおかゆは食べられ、イスには座った痕があり、小さなイスは壊れていて、ベッドには寝た痕があり、小さなベッドには女の子が寝ているのを発見する。目を覚ました女の子はクマに驚き、慌てて家から逃げていった。

ゴルディロックスと3匹のくま

ちなみに日本では松竹梅の「竹」が選ばれやすいことから「松竹梅の法則」と呼ばれています。

ゴルディロックス効果(松竹梅の法則)の具体例

では、ゴルディロックス効果の具体例をみていきましょう。

あなたは、今レストランにいるとしましょう。

ウェイターから渡されたメニューには、3のコースがあります。

松:$90

竹:$70

梅:$50

あなたがどれを選択するかは正直わかりません。

・・・わかりませんが、統計で見ると以下のようになるそうです。

松:$90 約20%

竹:$70 約50%

梅:$50 約30%

半分が真ん中である「竹」を選んでいるのです。

一番高いコースを避け、一番安いコースも避け、みんな普通のコースを選びたがるのです。

これは、高いコースだと「贅沢だ」という心理が働き、安いコースだと「失敗したくない」「ケチだと思われる」という「極端の回避性」という心理が働くためと言われています。

ゴルディロックス効果(松竹梅の法則)商法

売りたい商品を中間モデルに設定する

松である上位モデル、梅である下位モデル、そして竹の中間モデルの3種類を用意します。そして一番売りたいモデルを中間モデルに設定するのです。ポイントは下位モデルと中間モデルの価格差を少なくすること。

少し手を伸ばせば、下位モデルから中間モデルにグレードアップできると思わせるのです。

ちなみに上位モデルは、全く売れなくても問題ありません。何故なら「中間モデル」が売れれば良いのですから。

極端の後に「普通」を提示する

極端に高い価格の商品と、極端に低い価格の商品を順番に見せ、「高すぎる」「安すぎて不安だ」という感情を抱かせてから「お求めやすい」中間な価格を提示すると、すんなり売買が成立しやすくなります。

- 人は高すぎず、安すぎず、「ちょうど良い」ものを求める

- 高すぎるものと、安すぎるものを選ばないのは、「極端の回避性」の心理が働くため

- 売りたいものは「中間」の価格になるように設定する